浄化槽の維持管理について

浄化槽は、一般のご家庭や施設などで使用した汚れた水を微生物などの働きによりきれいにし、川などに放流する働きをしています。浄化槽の機能が低下すると、汚れたままの水を自然に帰してしまうことになるので必ず維持管理を行う必要があります。また、法令で浄化槽は管理者(その施設の所有者)に責任があり、管理者が直接点検しない場合、管理者の代わりに国家資格を持った浄化槽管理士が定期的に点検を行うよう義務付けられています。

以上の維持管理につきましては、当社は長年、一般のご家庭から公共・大規模施設まで幅広い浄化槽の維持管理業務を行ってまいりました。そして、これまでに培ったノウハウと浄化槽維持管理のプロフェッショナル集団として徳島県下において実績を残しております。

現在、点検をまだどことも契約なさっておられないのでしたら、私どもに安心して、浄化槽の維持管理をお任せください。

*なお、作業につきましては浄化槽法、第8条規則第2条に基づき作業をさせていただいております。

浄化槽の清掃について

浄化槽の清掃とは、浄化槽内に発生したスカムや汚泥を除去洗浄し、初期の機能を回復させるために行う必要な作業です。

浄化槽の処理過程で、発生する汚泥(活性汚泥も含む)やスカム等が多くなると本来の機能が低下してきます。 処理が不十分になると放流水の水質の低下となり、悪臭の発生の原因ともなります。 また浄化槽が正常に機能しないと川や海に汚れた水を排水してしまうことになり、環境破壊の原因となりますので、浄化槽の清掃は必ず定期的に行ってください。

浄化槽の清掃回数は法律で定められています。

浄化槽の清掃は毎年1回。(浄化槽法第10条)

ただし、全ばっき方式の場合は6ヵ月毎に1回以上(規則第7条)です。

清掃作業の流れ

- 現場に到着し、浄化槽施設を確認

(単独型分離接触ばっ気の場合)

以上の清掃作業は、浄化槽法の清掃の技術上の基準(法第9条規則第3条)に基づき作業を行っております。

浄化槽保守点検内容について

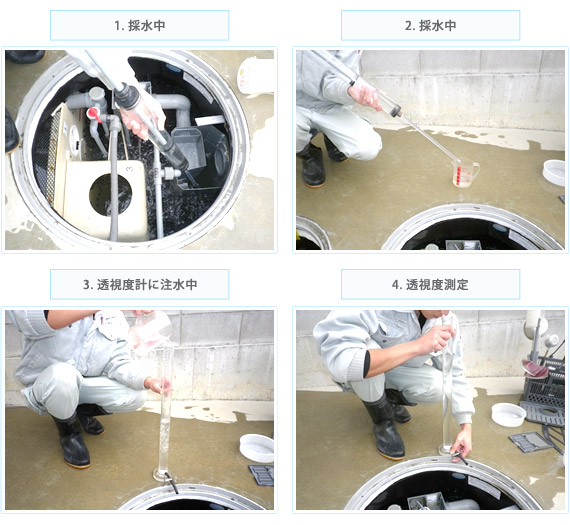

作業内容は次の写真のようなものですが、(浄化槽法第8条規則第2条に基づく)以下でご案内する作業が全てではございません。浄化槽の型式や人槽、また、お客様の環境、浄化槽の状態によって作業の内容が異なったり、追加があったりすることがあります。

点検作業の流れ

- お客様先到着

初めてのお客様には、身分証を提示し、お客様に浄化槽点検の開始をご連絡いたします。 - 一次処理水を採水し、透視度の測定を行います

- DO(溶存酸素)測定を行い、ばっ気層の酸素量が微生物にとって快適に暮らせる状況になっているかを判定します。

- 二次処理水(放流水)を排水し、透視度の測定を行います。

槽内のpHを測定(5.8~8.6)酸性、中性、アルカリ性の判定をし、機能が正常に働いているかを確認します。

- 放流水が塩素によって滅菌されているかどうかを残留塩素の数値を測定する事によって判定します。

- 沈殿槽又は処理水槽にスカム(浮上汚泥または浮遊物)の発生がある場合は除去作業を行います。

- 薬剤の補給を行います。

滅菌用の薬剤の量を確認し、補給を行います。

使用薬剤:次亜塩素剤

- 送風機(ブロワ)の点検作業を行います。

ブロワ本体の異常音、振動や付属部品の破損などの確認。及びフィルターの清掃また、オイルやベルトのある場合はオイル量及び循環経路の確認などを行います。

- 制御盤の点検(制御盤の設置がある場合)

・電気機器の異常の有無

・制御盤内の異常の有無

- 点検結果に基づき、記録票を作成後お渡しし、それを元に作業した内容のご説明を行い、次回訪問の予定をご連絡いたします。

以上の保守点検作業は、浄化槽法の保守点検の技術上の基準(法第8条規則第2条)に基づき作業を行っております。